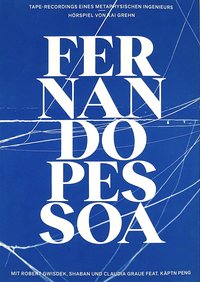

In »Taperecordings eines metaphysischen Ingenieurs« hat Kai Grehn kurze Erzählungen, Gedichte, Texte und Aphorismen des portugiesischen Dichters und Schriftstellers Fernando Pessoa zu einer Partitur vereint und vertont zu einem Hörspiel. Mit Robert Gwisdek in der Rolle des Fernando Pessoa, sowie mit Gastauftritten von Claudia Graue und Käptn Peng. – Den Soundtrack für diesen Streifzug durch Pessoas’ Poesie liefert der Musiker SHABAN. Die Geräusche und Klänge für das Hörspiel wurden im heutigen Lissabon aufgenommen.

Der CD beigelegt ist ein Buch mit einem Fotoessay über Lissabon von Andreas Töpfer.

(Verlagstext)